Nervios tensos como el acero en un extraordinario drama bélico.

El cine bélico es un género delicado. Las películas que se desarrollan contextualizadas en conflictos bélicos reales suelen meter el dedo en la llaga y recrear guerras recientes puede resultar algo difícil de encajar para el público (sobre todo el norteamericano, metido en todos los fregaos). Es por eso que normalmente suele haber un espacio de tiempo prudencial para que comiencen a aparecer películas cuyo eje argumental sea una guerra contemporánea; ahí quedan "Apocalypse Now", "Platoon", "La Chaqueta Metálica" o "El Cazador" entre otras muchas surgidas en la década posterior al fin de la Guerra de Vietnam, mientras películas como "Tres Reyes" o "Jarhead: El Infierno Espera" indagaron en la Guerra del Golfo Pérsico y sus consecuencias. Cada vez cuesta menos esfuerzos referirse a guerras actuales, sobre todo por lo largas que se están haciendo; de la presente Guerra de Irak (o Invasión de Irak), que comenzó en 2003 y aún sigue vigente, no han tardado en aparecer todo tipo de cintas, igual que de la Guerra de Afganistán (desde 2001 también vigente), la mayoría de ellas muy críticas como "Redacted" de Brian de Palma o "Leones por Corderos" de Robert Redford, otras basadas vagamente en este conflicto aprovechando el escenario y más enfocadas al espectáculo como "La Sombra del Reino" o "Red de Mentiras", e incluso ha habido miniseries como "Generation Kill" centradas en una disputa que parece que dará mucho que hablar mientras dure y una vez haya terminado. "En Tierra Hostil" ("The Hurt Locker") no se decanta por una visión explícitamente crítica ni mucho menos grandilocuente de la Guerra de Irak, pero muestra los peligros y presión psicológica a los que está sometido un grupo de zapadores de élite cuya misión consiste en jugarse la vida diariamente desactivando bombas y neutralizando artefactos explosivos en terreno iraquí.

El cine bélico es un género delicado. Las películas que se desarrollan contextualizadas en conflictos bélicos reales suelen meter el dedo en la llaga y recrear guerras recientes puede resultar algo difícil de encajar para el público (sobre todo el norteamericano, metido en todos los fregaos). Es por eso que normalmente suele haber un espacio de tiempo prudencial para que comiencen a aparecer películas cuyo eje argumental sea una guerra contemporánea; ahí quedan "Apocalypse Now", "Platoon", "La Chaqueta Metálica" o "El Cazador" entre otras muchas surgidas en la década posterior al fin de la Guerra de Vietnam, mientras películas como "Tres Reyes" o "Jarhead: El Infierno Espera" indagaron en la Guerra del Golfo Pérsico y sus consecuencias. Cada vez cuesta menos esfuerzos referirse a guerras actuales, sobre todo por lo largas que se están haciendo; de la presente Guerra de Irak (o Invasión de Irak), que comenzó en 2003 y aún sigue vigente, no han tardado en aparecer todo tipo de cintas, igual que de la Guerra de Afganistán (desde 2001 también vigente), la mayoría de ellas muy críticas como "Redacted" de Brian de Palma o "Leones por Corderos" de Robert Redford, otras basadas vagamente en este conflicto aprovechando el escenario y más enfocadas al espectáculo como "La Sombra del Reino" o "Red de Mentiras", e incluso ha habido miniseries como "Generation Kill" centradas en una disputa que parece que dará mucho que hablar mientras dure y una vez haya terminado. "En Tierra Hostil" ("The Hurt Locker") no se decanta por una visión explícitamente crítica ni mucho menos grandilocuente de la Guerra de Irak, pero muestra los peligros y presión psicológica a los que está sometido un grupo de zapadores de élite cuya misión consiste en jugarse la vida diariamente desactivando bombas y neutralizando artefactos explosivos en terreno iraquí.

"En Tierra Hostil" es una visión cruda, realista y nada poética de la guerra que se está disputando en Oriente Medio; Kathryn Bigelow se decide por una visión poco dramática, casi posicionándose como un espectador al pie del cañón que acompaña a los desactivadores de bombas, cuyo trabajo consiste en eso y solamente en eso. En cierto modo la película tiene un aire a lo "La Sombra del Reino", excelente película de Peter Berg donde un grupo del FBI investiga un atentado terrorista en el suelo americano de Arabia Saudí, solo que en el caso de "En Tierra Hostil la película está desprovista de ese halo de acción y thriller, aunque contenga sus dosis de suspense (¡altísimas!) y su escasa y excelentemente rodada acción. De hecho la BSO es prácticamente anecdótica, ambiental, presente en pocas ocasiones para acentuar el tono realista de la cinta.

En la película nos topamos con francotiradores que fallan, bombas que explotan y matan a inocentes, complejo de superioridad del ejército estadounidense con el pueblo iraquí, incluso se puede ver de soslayo una crítica a las maneras del ejército que se toma la justicia por su mano aprovechando el contexto de la guerra (en la breve, carismática y excelente aparición de David Morse como el Coronel Reed). El realismo impera. En algún aspecto me recordó a la crudeza de la segunda mitad de "La Chaqueta Metálica", y es que la cinta no se recrea en aspectos vistosos o teatrales, de hecho siquiera tiene una línea argumental principal, solamente se deja llevar a lo largo de los días en que la tropa de zapadores desactiva una bomba tras otra. Eso sí, la cuota de tensión que tiene es enorme y durante las dos horas de duración estamos con los nervios tensos como el acero ante cada nuevo reto explosivo que se le plantea a los protagonistas, una tensión que se masca y se sufre, desde el minuto uno.

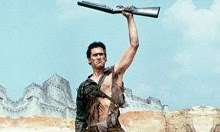

.jpg) En "En Tierra Hostil" los personajes parecen personas reales y no personajes propiamente, no están excesivamente estereotipados; quizá el único es el protagonista, el Sargento Will James, un desactivador de bombas, líder del grupo, demasiado temerario e insolente a la vez que experto y confiado. A Will lo interpreta espléndidamente Jeremy Renner ("28 Semanas Después", "El Asesinato de Jesse James por el Cobarde Robert Ford"), prácticamente se adueña de la película y es el personaje principal a pesar de no estar excesivamente construido. Sabemos de su actitud en el campo de batalla pero no sus motivaciones, quizá al final de la cinta de forma subliminal queda claro el porqué de su forma de actuar, y su curioso perfil es el que hace más interesante la película. El resto de personajes corresponden a algunos clásicos del género, como el joven soldado traumatizado, Eldridge, un extraordinario Brian Geraghty que refleja una de las facciones más problemáticas de la guerra, también el hombre sin nada que perder ni ganar, Sanborn, interpretado por Anthony Mackie que lleva a cabo un estupendo trabajo. Es sorprendente el extraordinario reparto de estrellas en papeles secundarios y fugaces: Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse, Evangeline Lilly (Kate en "Perdidos"), Christian Camargo (brillante en "Dexter", aquí como el clásico psicólogo sentado tras una mesa en un despacho); es extraño que actores de tanto prestigio hagan papeles tan efímeros con tanta naturalidad y humildad. El cine en general debería parecerse más en este aspecto a "En Tierra Hostil", sin abusar de ciertos actores constantemente, dando prioridad a los personajes y no a los actores, sin llegar al extremo del Dogma 95.

En "En Tierra Hostil" los personajes parecen personas reales y no personajes propiamente, no están excesivamente estereotipados; quizá el único es el protagonista, el Sargento Will James, un desactivador de bombas, líder del grupo, demasiado temerario e insolente a la vez que experto y confiado. A Will lo interpreta espléndidamente Jeremy Renner ("28 Semanas Después", "El Asesinato de Jesse James por el Cobarde Robert Ford"), prácticamente se adueña de la película y es el personaje principal a pesar de no estar excesivamente construido. Sabemos de su actitud en el campo de batalla pero no sus motivaciones, quizá al final de la cinta de forma subliminal queda claro el porqué de su forma de actuar, y su curioso perfil es el que hace más interesante la película. El resto de personajes corresponden a algunos clásicos del género, como el joven soldado traumatizado, Eldridge, un extraordinario Brian Geraghty que refleja una de las facciones más problemáticas de la guerra, también el hombre sin nada que perder ni ganar, Sanborn, interpretado por Anthony Mackie que lleva a cabo un estupendo trabajo. Es sorprendente el extraordinario reparto de estrellas en papeles secundarios y fugaces: Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse, Evangeline Lilly (Kate en "Perdidos"), Christian Camargo (brillante en "Dexter", aquí como el clásico psicólogo sentado tras una mesa en un despacho); es extraño que actores de tanto prestigio hagan papeles tan efímeros con tanta naturalidad y humildad. El cine en general debería parecerse más en este aspecto a "En Tierra Hostil", sin abusar de ciertos actores constantemente, dando prioridad a los personajes y no a los actores, sin llegar al extremo del Dogma 95.

Creo que de todos los aspectos positivos de la película hay uno que quizá destaque más que el resto, que es la extraordinaria labor tras la cámara de Kathryn Bigelow, la directora de películas como "Días Extraños" y "Le Llaman Bodhi". Bigelow lleva a cabo una suprema dirección, apoyándose en la visón de cámara al hombro, zooms rápidos y primerísimos planos, una dirección muy moderna y dinámica, con ausencia prácticamente total de planos fijos y uso en ocasiones de la visión en primera persona. El manejo de la cámara, la variedad de recursos (la primera explosión es una gozada a nivel visual), el manejo del ritmo y sobre todo la capacidad de crear una enorme tensión constante son algunos de los méritos de Kathryn Bigelow en la película, así como la naturalidad y realismo de los sucesos y la acción dosificada y excelentemente rodada. Es curioso, además, que no veamos prácticamente nada desde el punto de vista del enemigo, de los iraquíes (como en las dos películas de Clint Eastwood acerca de la batalla de Iwo Jima, "Banderas de Nuestros Padres" y "Cartas desde Iwo Jima"), todo lo que hacemos es seguir las misiones del grupo de EOD (Explosive Ordnance Disposal - Desactivación de Artillería Explosiva) y el paso de los días, con algunas pinceladas acerca de la personalidad del trío protagonista y el cómo les afecta la guerra.

.jpg) La película es muy neutral, no toma partido explícito salvo en ocasiones contadas ni hace demasiados balances filosóficos. Psiquiátricos sí, pues ahonda en las motivaciones de los soldados norteamericanos en la guerra y en concreto las del grupo de zapadores que se juegan la vida a diario con uno de los métodos más peligrosos y usados en Irak como son los atentados bomba. Esa visión más o menos objetiva, esa grandísima calidad técnica con unos efectos visuales y sonoros magníficos, la exquisita fotografía y las estupendas interpretaciones, además de la soberbia dirección de Bigelow, han hecho de "En Tierra Hostil" una de las películas más aclamadas por la crítica en 2009/2010, siendo la mejor película y dirección del año según muchas asociaciones de críticos de toda Norteamérica, lo que la sitúa como una importante candidata a ganar el Oscar y el Globo de Oro y la favorita de los círculos especializados junto a "Up in the Air" de Jason Reitman. "En Tierra Hostil" es una película magnífica, de una calidad cinematográfica suprema y de un contenido emotivo correcto, que tiene en el tratamiento de la tensión y su dirección sus mayores virtudes y cuenta con un reparto de altura. Es una película plenamente disfrutable, una joyita que merece la pena degustar.

La película es muy neutral, no toma partido explícito salvo en ocasiones contadas ni hace demasiados balances filosóficos. Psiquiátricos sí, pues ahonda en las motivaciones de los soldados norteamericanos en la guerra y en concreto las del grupo de zapadores que se juegan la vida a diario con uno de los métodos más peligrosos y usados en Irak como son los atentados bomba. Esa visión más o menos objetiva, esa grandísima calidad técnica con unos efectos visuales y sonoros magníficos, la exquisita fotografía y las estupendas interpretaciones, además de la soberbia dirección de Bigelow, han hecho de "En Tierra Hostil" una de las películas más aclamadas por la crítica en 2009/2010, siendo la mejor película y dirección del año según muchas asociaciones de críticos de toda Norteamérica, lo que la sitúa como una importante candidata a ganar el Oscar y el Globo de Oro y la favorita de los círculos especializados junto a "Up in the Air" de Jason Reitman. "En Tierra Hostil" es una película magnífica, de una calidad cinematográfica suprema y de un contenido emotivo correcto, que tiene en el tratamiento de la tensión y su dirección sus mayores virtudes y cuenta con un reparto de altura. Es una película plenamente disfrutable, una joyita que merece la pena degustar.

Mi puntuación: 8/10.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)